文|赵瑞峰

孙廷铨(1613——1674),山东益都(今博山)人。崇祯十三年进士,官永平府推官。入清,改天津府推官,顺治年间先后任兵部尚书、吏部尚书、秘书院大学士。少具夙慧,读书有神解,长而博及群书。生平雄于文,著有《南征纪略》《汉史亿》《颜山杂记》,皆以古隽之笔出之。

清顺治八年,孙廷铨奉旨祭告禹陵及南海,“暂游万里,遄返经年”。其日记体著作《南征纪略》,记载了他从京城至广州沿途山川景物、名胜古迹、时人唱和、科技、美食等,内容包罗万象。孙廷铨专意模仿《水经注》,于其文风领悟最深,故虽是随笔日记,犹隽语连连,情语时现,平易近人。

孙廷铨南下祭告,途经齐鲁,记耳目所遇甚详,其于家乡山水名胜尤所瞩意,特录而存之,且语隽并饶情趣,其热爱家乡之情自不待言。

《南海纪略》文前小序说:“予以辛卯孟夏,奉命南征……义宜宵驾晨征,心怀王事,弭楫嬉游,停车怅望,实所未及。”果如其所说,他当由京城一路直趋禹陵而南海,不应中路有所盘桓。但事实上,他先是南下到了家乡,寻访栖友,山居两日,其后数日因日记有阙,其活动不详,但履迹当不出家乡可知。这样过了有一周左右,才又由淄川起程,经青州、安丘、诸城一线,最终会入山东东路官道继续南下。也正是途中这么一迁延耽搁,遂使鲁中、鲁东山水胜迹,得以跃入作者眼底,从而图其形貌于日记,为更多人所知。

据《南征纪略》记载,自入山东境,从德州庆云县至博山柿岩,其留存于日记中的山水名迹有徒骇河、於陵仲子故邑、公孙墟里、陇水、柿岩等;自淄川县始至出山东境前之郯城县,则有晏婴墓、马鞍山、云门山、衡王故苑、营丘废城、盖公堂、超然台、沭水等。各记不无详略,详者虽数百言不惜,略者仅一笔带过,但皆隽而有味。兹择要而录,可窥一斑而见全豹。

《南征纪略》所记的徒骇河是今流经滨州的一段:“荒陂野水,时辍时流。近济水泛涨,逆灌此河,至申家桥,汇为巨浸,东西骋望,水气接天,湖光带柳,道流于此。桥侧创西宫,起层台,碧瓦丹楹,参差树杪,鸣禽灌木,下贯清流,行子过此,一鬯尘襟矣。时里中友人赵歧叔从南道来,适遇于此,聊与把袂登台,细雨生凉,流云未歇,粗访山家消息,一饭而别。”

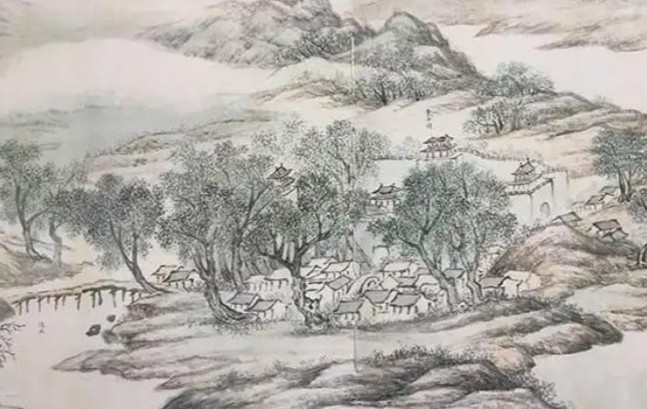

博山柿岩是孙廷铨友人孙禹年避兵卜栖之地,这次回乡,他来柿岩看望老友,并在此居留两日。其间,看山听泉、寻幽探胜,好不惬意,故他笔下的柿岩不啻是一处能够修身养性的方外之地。有关柿岩这则日记,无疑是一篇首尾完整、有独特风格的游记美文。作者描绘柿岩,施以浓墨重彩,处处含有诗意:“(夹谷)台南有谷曰‘大峪’又南一小谷……溪穷崖合,中更开布,有柿林千树,高下扶疏,虽四下林泉殊态,而高深同在一岩。其坡东多红杏,西多海棠,春秋临望,烂若云霞。”“近复于亭下右偏,新筑三楹,前列桐竹,后临深作台,以对趵泉悬瀑,自下望见之,即阑干户牖,悉在云中也。时日将夕,禹年为移席临水,有越客善为越吟,抚鸣弦,吹洞箫,作石上流泉之曲,属而和之。俄而,谷啸风生,轻雷骤过,相与负杖携壶,凌风而返,闭户篝灯,移床听雨,亦终夜有声矣。”似一长幅柿岩林泉夏居图徐徐展开,览之者心眼能不为之一惊,并叹观止矣。

记青州云门山:“……溪南有劈山,孤峰特起,中裂若凿,西接驼山,两岫重叠,望如驼背。其东又有一山,岭上石壁横生,中开一窦,如凿牖窥灯,常有烟雾徘徊,从中而出,故号‘云门山’。而郦(道元)谓‘山顶洞开,若门,俗谓是山为劈头山’,连两山为一名,失其据矣。”虽短短数句,亦有考辨,不失学者本色。

明衡王故苑位于青州府城西门内。当年孙廷铨“补诸生,自庚午至庚辰,中历十年,凡三入,朝于府最后”。在这里他曾有被赐茶、酒的经历,但“宫苑之胜,未之睹也”。及易代后复来,已是“王宫空废”,变为客馆,不复旧观,这样在孙廷铨心头所引起的就不只是今昔之感,亦难免黍离之悲。观衡王故苑文,不妨视作一篇悼文、一曲挽歌:“今王宫空废,有司以为客馆,茂草鼪鼯,交栖败瓦,独王宫东畔,驰道玲珑,松楸未改。其苑内旧有望春楼,最为高迥,下绕方塘,每晴光临眺,则山山夕照,树树溪流,远近互出。楼前有凉殿虚敞,虽岁久无人,庭砌之间,尚有名花香草,微芳自宣。”

记诸城超然台:“在北城上,子瞻自记,子由赋之,所称舍舟楫之观,而行桑麻之野,斋厨杞菊,乐而肆志者也。”叙沭水:“《注》称‘大弁山与小泰山连麓而异名。控引众流,积以成川’。又,下合岘水、箕水、袁公水、浔水、武阳沟水,乃分为二渎,此其合处也。”

孙廷铨南海祭告归来,再经齐鲁,若他仍记有日记,则其笔下的齐鲁山水名迹,可以断言会更多,且同样精彩。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论